DiPubHealth: Diskurse zu Public Health-Themen. Akteure, Strategien, Formate

Wie gelingt Gesundheitskommunikation?

Wissenschaftskommunikation ist mit einer komplexen Situation konfrontiert: Eine stark ausdifferenzierte Gesellschaft trifft auf unterschiedlichen Kanälen auf die Fragmentierung von öffentlicher Meinung, weil geteilte Auffassungen und übergreifend verständliche Symbole in der Kommunikation seltener werden. Das erschwert zielgerichtete Kommunikation. Darüber hinaus sind viele Kommunikationsaktivitäten hinsichtlich des Kontexts zu wenig reflektiert und scheitern deshalb nicht selten, etwa weil „neue” Akteure übersehen werden oder die Tatsache ignoriert wird, dass es in Diskursen über Wissenschaft oft nicht um die Wissensvermittlung geht, sondern um Fragen von Macht, Status und gesellschaftlichem oder politischen Einfluss.

Wer den kommunikativen Kontext kennt, kann anders und besser kommunizieren

Deshalb kann es für Unternehmen und andere kollektive Akteure nicht darum gehen, einfach noch weiter und noch mehr zu kommunizieren. Vielmehr ist entscheidend, anders und besser zu kommunizieren. Zugleich hängt das „anders“ und „besser“ davon ab, das Umfeld der Kommunikation viel genauer als bisher zu kennen. Nur so lassen sich Kommunikationsstrategien entwickeln, die erfolgreich verschiedene Rezipient:innengruppen ansprechen und den Interferenzen zwischen verschiedenen Kanälen und Formaten Rechnung tragen.

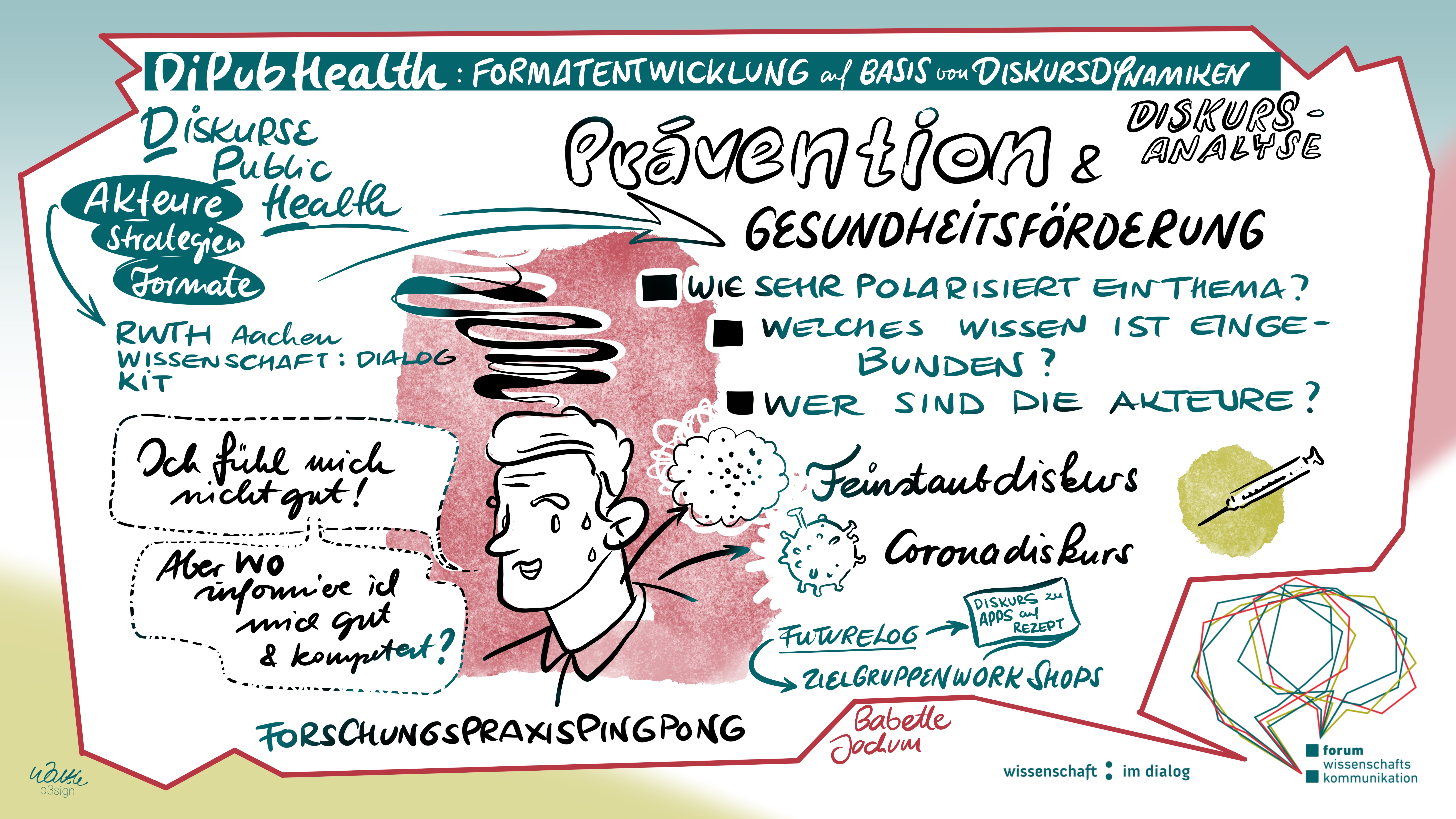

Das oben stehende Graphic Recording illustriert u.a. die drei Leitfragen: Wie sehr polarisiert ein Thema? Welches Wissen ist eingebunden?

Wer sind die Akteure?, an denen sich eine diskurssensible Gesundheitskommunikation orientieren kann. (Urheber: WALTLEdesign/WiD).

Das Forschungsprojekt DiPubHealth verfolgt zwei zentrale Ziele: 1. Die öffentliche Diskursdynamik ausgesuchter problemzentrierter gesellschaftlicher Debatten soll genauer verstanden werden. Dazu ist die Entwicklung eines Werkzeugkastens notwendig. Dieses Verständnis soll 2. dazu genutzt werden, Vorschläge für eine gezielte Weiterentwicklung von Formaten der Wissenschaftskommunikation zu machen, diese auszuprobieren und anzupassen.

Forschungsbasierte Entwicklung: Von der Diskursanalyse zum Format

Das Projekt erforscht, ob und, wenn ja, wie sich ein ausreichend systematisches Wissen über relevante kommunikative Kontexte zeitnah zur geplanten kommunikativen Intervention erstellen lässt. Im Mittelpunkt steht eine forschungsbasierte Formatentwicklung. Hierzu bedarf es eines präzisen Instrumentariums (etwa in Form von Bewertungsrastern, Typologien oder Kriterienkatalogen), um die Diskursdynamik und die relevanten kommunikativen Verstärker und Fallen identifizieren zu können. Um solche Werkzeuge zu entwickeln, geht die Analyse von Diskursen und die Formatentwicklung Hand in Hand.

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse flossen in die Ausgestaltung eines Praxisformats – der Werkstatt „Diskurssensible Gesundheitskommunikation“ – ein. Hier konnten wir gemeinsam mit Intermediären erste Ansätze eines diskurssensiblen Umgangs mit kontroversen Gesundheitsthemen erschließen.

Das KIT-Team verantwortet insbesondere die interdisziplinäre Forschung zu den kommunikativen Produkten, Prozessen und Wechselwirkungen zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Dabei liegt der Fokus auf Akteuren (und ihren Organisationen), die zu wissenschaftlichen Themen in öffentlichen Diskursen sichtbar werden. Ein wichtiges Anliegen ist, dass die Forschung auch als Begleitung für innovative wissenschaftskommunikative Formate stattfindet.

Rechts: Zum Start des Projekts im Juli 2021 haben sich die beteiligten Forscher:innen von KIT, RWTH Aachen und Wissenschaft im Dialog auf Zoom getroffen.

Partner

Förderer

Beteiligte Wissenschaftler:innen

Prof. Dr. Annette Leßmöllmann, wissenschaftliche Sprecherin des Projekts